SNS時代における言語現象のひとつとして、我々が特に注目しているのが“バズりたがり構文”の存在である。

「拡散希望」「共感したらRT」「これは広まってほしい」——

こうしたフレーズは、投稿者の内なる欲望、すなわち「なんかいいねとかいっぱいついてほしいんですけど?」という願望の結晶である。

当学科では、これらの言語構造を“デタラメ核酸(DNA:Delusional Narrative Algorithm)”と命名し、その“拡散遺伝子”の構造解析に着手している。

もちろん、本研究はすべて主観と印象とエゴによって行われており、科学的根拠は一切ない。

デタラメ大学 SNS考古学部 バズ因子解析学科 助教授。

専門は“四次元アルゴリズム統計”。

中学時代に「拡散希望」で始まる投稿を毎日していたことがきっかけで、拡散現象に魅了される。大学院では「バズの黄金比」なる数式を独自に捏造し、X(旧Twitter)上で発表。以後、誰にも読まれていない論文を月に2本発表し続けている。

助教授でありながら自身の投稿は1度もバズったことがない“拡散未遂のプロ”。

バズりたがり構文

“バズりたがり構文”の構造定義

バズりたがり構文(以下、B構文)は、以下の3条件を1つ以上満たすと仮定される。

- 拡散を促す命令形

-

例:「拡散希望」「もっと多くの人に知ってほしい」

- 共感を装った誘導表現

-

例:「これ見て泣いた人RT」「わかる人いませんか?」

- 社会正義との合体構文

-

例:「これ、社会として許されていいの?」

これらは、言語的なミーム(模倣可能な言葉の型)として機能しており、いわば“バズの呼び水”である。

我々はこれらを「B-プロモーター領域」と呼び、脳内の承認欲求因子との結合性を捏造的に調査している。

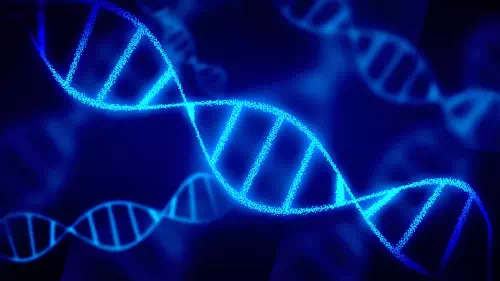

デタラメ核酸(DNA)の概念と仮想的構造

当学科における「デタラメ核酸(Delusional Narrative Algorithm)」とは、SNS上において投稿者が無意識に用いてしまう“バズ狙い”の言語構造を、遺伝的・構文的・ねつ造的に表現した概念である。

このDNAは、生物学的な核酸とは一切関係がない。

関係があるような気がしただけである。

しかしその語感が非常に学術的であったため、当学科では2023年より正式採用された(教授会非承認)。

構造モデル(拡井・架空式)

DNA = B(Buzz Desire)+ L(Linguistic Bait)+ M(Moral Coating)

- B:Buzz Desire(拡散欲求)

-

「この投稿、伸びてほしい」という純粋な承認欲求

- L:Linguistic Bait(言語的な釣り)

-

「共感したらRT」など、受け手の反射を狙った誘導語

- M:Moral Coating(道徳的コーティング)

-

「これは社会的にも大事なことです」と言って正当化する被害者プロテイン

この三要素が結合したとき、我々はそれを“バズりたがり核酸”と呼称し、投稿者の精神状態の可視化指標として扱う。

遺伝子型分類

| タイプ | 遺伝子コード | 特徴 |

|---|---|---|

| RT依存型 | dna/rt-β型 | 10いいね以下では不眠になる |

| エモ連投型 | dna/em-γ型 | 感情ポエムが3時間ごとに投稿される |

| 社会正義型 | dna/j-δ型 | 常に誰かを正すことで己を保つ |

| バズ実験型 | dna/lab-α型 | 投稿のたびにバズを観察対象とみなす助教授気質 |

このDNAは、基本的にSNS投稿前の脳内プロンプトに埋め込まれており、本人も気づかないうちに「拡散希望」と書いていた、という事例が多数確認されている(拡井調べ・n=1)。

このように、「デタラメ核酸(DNA)」はSNS上の欲望言語を擬似遺伝子として解析するための非実証的フレームワークであり、学問的価値はないが語呂が良いため存続が許されている。

DNA型バズ構文の分類と名称(拡井式命名法)

| 構文コード | 名称 | 代表例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| B-RT01 | 拡散命令型 | 「拡散希望です!」 | 遺伝性高い/初心者向け |

| B-EMO02 | 感情爆発型 | 「見て…涙止まらない…」 | 誇張表現依存型 |

| B-QST03 | 疑問装い型 | 「これって普通にアウトじゃない?」 | 炎上誘導型 |

| B-META04 | 自虐メタ型 | 「どうせバズらないけど言わせて」 | 実は狙ってる系 |

| B-RTG05 | 誘導RT型 | 「これがRTされなかったら人類終わってる」 | 高火力型・ネタ重視 |

これらの構文は、“見た瞬間にRTしたくなるかどうか”という脳内短絡反射領域(Fake Limbic Response)に直接作用するとされている。

なお、炎上誘導型に関しては、SNS考古学部の炎上資料分析学科の講義に詳しい。

B構文の増殖とミュータント化

近年では、単純なB構文ではバズが発生しにくくなり、バズかと思ったら炎上だった事例も増えている。

さらに、ミュータント型構文が誕生している。

たとえば

「これ、妹が書いた詩なんですけど…」→ 涙系+家族構文

「AIが勝手に書いたのに、刺さった…」→ AI無罪構文

「○年前に描いた漫画が出てきた」→ 発掘アーカイブ構文(意図的掘り出し)

これらは本来の意味や文脈を超えて、「今この瞬間に拡散されるべき理由」を後付けで構築するものである。

つまり、B構文は自己増殖しながら変異する生き物なのである。

実験:拡井助教授による“人工バズ”の試み

助教授としての私は、B構文の力を実証すべく、完全人工生成の「バズりたがりツイート」を作成・投稿した。

以下がその投稿文である。

「これは本当に見てほしい。

自分の人生が変わった一文。

“光の当たらない場所にも、花は咲く”共感した人、RTして広めてほしい。」

結果

- いいね:1(ママ)

- RT:0

- リプライ:「お大事に」とだけ書かれた謎コメント

この結果から分かったことはただひとつ——

バズりたがり構文には、“真実味”という幻想の味付けが必要ということである。

B構文の倫理的危険性

バズりたがり構文がもたらす最大の問題は、「言葉が感情のためではなく、拡散のために存在する」という逆転現象である。

- 「泣ける」が泣くためではなく、RTのために使われ

- 「許せない」が正義のためではなく、注目のために使われる

こうした構文の氾濫は、やがてSNS全体を「感情の作為工場」へと変えてしまう危険がある。

そして我々は、それと知りながらも“いいね”を押してしまう。

これはすなわち、言語のミーム汚染である。

…などと偉そうに言っているが、私は今もこの講義がバズることを祈って書いている。

我ながら救いがない。

もしもあなたに以下のような兆候があれば、もうそれはバズ病です。

「なんか最近、RTされないと不安になる」

「文章を書くときに“バズるかどうか”を先に考えてしまう」

まとめ:言葉の遺伝子と拡散の欲望

「バズりたがり構文」は、誰もが一度は使ったことがある。

それはSNSという環境における、本能的な自己表現の変異種なのだ。

我々の研究は、言葉の奥底に潜む“拡散されたいという遺伝子”を明らかにすることで、SNS社会における人間の深層欲求を白日のもとに晒すことを目指している。

…と言いつつ、本講義のRT数が気になって仕方がない私は、やはりこの構文の被害者であり、同時に信者である。

レポート(コメント)提出